・ずるいと思われず育休後に円満退職したい!

・育休後の退職をトラブルなく終えたい!

本記事ではこのような悩みを解決できます。

本記事の執筆者

さっこー(@sakko1878)

「もうすぐ育休明けど今のままだと復帰できない」「今の会社を辞めて子育てに専念したい」ということは起こりえます。

しかし、育休後にすぐ退職すると周りの目が怖いですよね?

結論を言うと、育休後すぐ退職しても問題なく、ずるいことも決してありません。

この記事では、育休後の退職がずるくない理由や円満退職のコツを紹介します。

\退職後の生活費でお困りの方へ/

社会保険給付金アシストでは、社会保険給付金の申請サポートを実施しています。

条件によっても異なりますが、数十万円から数百万円の給付金を受け取れる可能性があります。

【おすすめポイント】

- 最大28か月間にわたって総額数十万円から数百万円の受給

- 利用者は無料で退職代行を利用可能

- 完全オンラインでサポート

- 受給できなければ全額返金

- 1,000人以上の利用者

- 顧客満足度98%

- 24時間365日対応

【利用条件】

- 年齢が20歳~54歳である

- 退職日が本日から14日~90日未満である

- 現時点で転職先が決まっていない

- 社会保険に1年以上加入している

-

-

社会保険給付金アシストは怪しい?口コミやメリット、デメリットを紹介!

育休後の退職がずるくないと言える3つの理由

以下の理由から育休後の退職はずるくないと言えます。

育休後の退職がずるくない理由

- 法的にみても育休後の退職は問題ない

- 妊娠や出産を機に退職を選ぶ人は意外と多い

- 実際に育児を始めると環境が変わることも多い

では3つの理由を深掘りして解説します。

理由1.法的にみても育休後の退職は問題ない

まず気になるのは「育休後の退職は法的にどうなのか」というポイントですが、法律上まったく問題ありません。

民法を見ても「育休直後に退職してはいけない」といった記述もないので安心してください。

法律上、仕事と家庭のどちらを優先すべきということはありません。

仕事と家庭のどっちを大切にするのかは、個人にゆだねられています。

つまり、育休後に退職して子育てに専念しても大丈夫です。

ただ、育休後に復帰する予定がないのに育休を取得するとリスクが発生するので気を付けましょう。

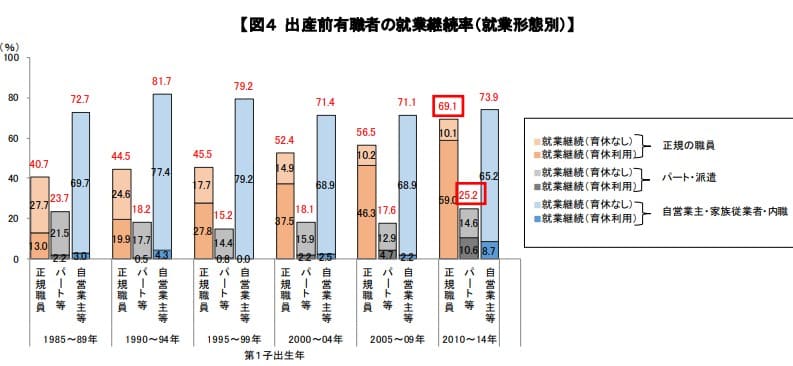

理由2.妊娠や出産を機に退職を選ぶ人は意外と多い

「育休後に退職するのって悪いことなの?」と悩みがちですよね。

しかし、育休の前段階である妊娠や出産を機会に退職を選ぶ人は一定数います。

出典:「第1子出産前後の女性の継続就業率」及び出産・育児と女性の就業状況について

上記は内閣府が調査したデータですが、出産や育休後も継続して働いている人の割合は以下のとおりです。

- 正社員:69.1%

- パート等:25.2%

- 自営業主等:73.9%

労働形態によってパーセンテージは異なりますが、約30%~75%の人が妊娠・出産時に退職していることになります。

妊娠や出産段階で多くの人が辞めているため、会社側としても育休後に退職する可能性を少なからず覚悟しています。

つまり、育休後に退職しても会社からずるいと思われることもないでしょう。

理由3.実際に育児を始めると環境が変わることも多い

育児が始まると以下のようなトラブルが起こる可能性もあります。

- 実際にやってみて仕事と育児を両立するのが無理だった

- パートナーが仕事で忙しくて自分の負担が増えた

- 子どもを預ける場所が見つからなかった

- 子どもを見てくれる人のツテがない

- 子どもに障害があって目を離せない

上記のようなトラブルが発生すると、仕事と家事育児を両立するのはほぼ不可能です。

無理して自分の体が壊れてからでは手遅れとなり、会社が責任を持ってくれることもありません。

良心的な会社であれば現在の事情を話せば、そのまま退職させてくれます。

\つらい現状から即解放/

育休後に退職する場合のタイミング2つ

育休後に退職するタイミングは以下の2パターンに分かれます。

育休後に退職する場合のタイミング

- 休終了直後

- 育休の復帰後

続いて上記のタイミングで退職すると、どんなメリット・デメリットがあるのか解説します。

タイミング1.育休終了直後

やむを得ないトラブルが発生すると、育休が終わったと同時に退職することになります。

育休終了直後に退職する場合は以下の方法をとれば問題なく辞められます。

- 育休をすべて消化する

- 手続き上で復職する

- 有給消化する

- 有給消化後に退職する

上記の方法であれば育休だけでなく有給も消化できるためメリットが多いです。

しかし、育休終了直後に辞められると会社にとっては迷惑がかかります。

復帰後に与える予定だったスケジュールがすべて飛ぶので「ずるい・迷惑だ」と思われるでしょう。

スムーズに退職するためにも「育休後に円満退職するポイント」を抑えることが大切です。

タイミング2.育休の復帰後

育休後に復帰してから退職すると理解を得られやすいメリットがあります。

育休直後だとお金だけもらって退職するのはずるいと思われやすいです。

一方で復帰してからの退職であれば「働く気はあったけどやむを得ない事情で辞めた」と思ってもらえます。

ただ、退職すべき状況なのに無理やり復帰することはありません。

無理して育児と仕事を両立すると体調を崩すため、育休終了後に退職した方が良いです。

ずるいと思われないで育休後に円満退職する方法5つ

会社からずるいと思われず円満退職するためにも以下のポイントをおさえましょう。

円満退職のコツ

- 早めに退職の意志を伝える

- 仕方ないと思わせる退職理由を用意しておく

- 自分が担当する業務を引き継ぐ

- 就業規則を確かめておく

- 退職後に受け取る書類を確認する

続いて5つのポイントをそれぞれ解説します。

方法1.早めに退職の意志を伝える

退職することが決まったら早めに伝えることが大切です。

従業員が辞めるとなると、会社側は新しく人を雇ったり、スケジュールを組み直したりしなければいけません。

退職が会社に迷惑をかけるのは当然と言えるので、負担を少しでも軽くするために素早く伝えることが大切です。

退職を伝える際は対面が理想ですが、育休後だと外出が難しいケースもあるでしょう。

どうしても外出できない場合は電話で伝えても問題ありません。

- 忙しくない時間帯に連絡する

- 直属の上司に伝える

- 対面で相談できないことを詫びる

- 通話を録音しておく

- 退職したいことをはっきりと伝える

-

-

退職を1ヶ月前に伝えて怒られた!非常識だと思われる理由や対処法を解説

方法2.仕方ないと思わせる退職理由を用意しておく

育休後に退職する場合は以下のような理由を用意しておきましょう。

- 事情があって仕事と家事を両立できなくなった

- 育児に専念したい

- 会社に迷惑をかけそう

無難な退職理由を用意しておけば、相手としても認めざるを得ません。

逆に退職理由を伝える際に会社の悪口を言うのは控えましょう。

たとえば「この会社だと育児と仕事を両立できない」「育児の理解を得られない」などはNGです。

退職の際に会社へ悪口をいうとマイナスイメージを抱かせてしまいます。

そもそも退職は「辞めたい」という意志があれば退職できるため、余計なことは伝えないのが吉です。

方法3.育休前に自分が担当する業務を引き継ぐ

育休後に退職する予定がなくても退職に追い込まれることはあるので、万が一のために休暇前に引継ぎしておきましょう。

しっかりと引継ぎしておけば、育休後に退職しても大きなダメージとはなりません。

また、可能であれば育休中に引き継ぎ内容をまとめて、メールや書類で伝えておくのもおすすめです。

まじめな対応を見せれば会社としても「迷惑をかけないようにしてくれている」と理解を得られます。

あわせて読みたい

方法4.就業規則を確かめておく

トラブルを避けるためには就業規則を見ておくことも大切です。

就業規則には以下のようなルールが書かれています。タイトル

- 退職の意志を表示する期限

- 退職届の書式

- 退職金制度

- 有給休暇について

就業規則をおさえて退職しないと希望日に退職できないといったトラブルが発生します。

方法5.退職後に受け取る書類を確認する

退職する際は以下の書類もチェックしておきましょう。

- 健康保険被保険者資格喪失証明書

- 厚生年金基金加入証明書

- 源泉徴収票

- 退職証明書

- 年金手帳

- 離職票

上記の書類は健康保険や年金の切替え、失業保険の取得に必要となります。

書類がないと自分で取りに行く必要があるので、しっかりと確かめておきましょう。

ちなみに外出が厳しい場合は郵送でやり取りすることもできます。

郵送で進めたいときは、事前に電話で伝えておくとスムーズです。

\つらい現状から即解放/

育休後の退職に罪悪感を感じるなら退職代行に丸投げするのもあり

「会社を辞めたいのに上司へ退職を伝えられない」「退職を伝えたのに取り合ってくれない」という場合は、退職代行サービスを利用するのも一つの手段です。

退職代行を利用すれば、上司と一切会話することすらなく退職できます。

いちいち退職理由を考えたり、上司からの引き止めにあったりすることもありません。

そのうえ、退職代行を利用すれば即日退職も可能です。

いちいち会社の都合に合わせて引き継ぎ作業も必要ありません。

退職代行を使えば円満退職こそほぼ不可能になりますが、「つらすぎて退職のことを考えられない」「子どもの方が大切だ」という場合にはおすすめです。

あわせて読みたい

育休後の退職におすすめの退職代行3選

※上下左右にスクロール可能

| 退職代行 | 辞めるんです

|

SARABA | 弁護士法人みやび

|

|---|---|---|---|

| 運営元 | 民間企業 (労働組合と提携) |

民間企業 (労働組合が交渉) |

弁護士 |

| 成功率 | 100% (契約社員は98%) |

ほぼ100% (ほぼ100%のカラクリとは) |

|

| 退職 成功者数 |

10,000件以上 | 15,000件以上 | 不明 |

| 即日退職 | ○ | ○ | ○ |

| 有給紹介 未払い金 の交渉 |

○ | ○ | ○* |

| 法的処置 | × | × | ○* |

| 返金保証 | ○ | ○ | × |

| 転職支援 | × | ○ | × |

| 営業時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |

| 料金 | 一律27,000円 | 一律24,000円 | 27,500円~ |

| 後払い | ○ | × | × |

| 公式HP | \後払いだから安心/ |

\有給消化率98%/ |

\弁護士対応だから心強い/ |

※みやびの交渉はプランによる

代行費用を後払いにしたいなら「辞めるんです」、料金の安さで選ぶなら「SARABA」がおすすめです。

パワハラを訴えたい場合や弁護士を味方に付けたい場合は「弁護士法人みやび」が向いています。

育休後に退職する場合のチェックポイント5つ

育休後に退職することを考えている人は以下のポイントもチェックしておきましょう。

育休後の退職時におさえるべきポイント

- 育休はいつまであるか

- 有給休暇がどれくらいあるか

- 退職後のキャリアを考えておく

- 復職するつもりで育児休暇を取得する

- 退職後の生活費が十分にあるか

では5つのポイントを順番に解説します。

ポイント1.育休はいつまであるか

出産・育児を控えている場合はこの機会に会社の休暇制度を確かめておきましょう。

健全な会社であれば以下の休暇制度を用意しています。

| 出産・育児休暇制度 | 期間 |

| 産前休業 | 6週間 |

| 産後休業 | 8週間 |

| 育児休業 | 子どもが1歳になるまで |

| 育児休業の延長 | 子どもが18か月になるまで |

| 育児休業の再延長 | 子どもが2歳になるまで |

上記の制度がない会社は違法となります。

法律を守らない企業はブラックなので、この機会に退職した方が身のためです。

ポイント2.有給休暇がどれくらいあるか

育休終了後に退職する際は有給を消化できます。

有給休暇を使わないのはもったいないので、退職前にすべて消化しておきましょう。

もし有給休暇を取らせてくれない場合は、労働組合か弁護士が運営元の退職代行に相談するのがおすすめです。

労働組合か弁護士が運営元の退職代行だと、会社に対して有給の消化を交渉してくれます。

-

-

有給をもらって辞める場合4月分は付与されるの?年度またぎの有給制度を解説!

\つらい現状から即解放/

ポイント3.退職後のキャリアを考えておく

退職する前に今後どのように働くかも重要です。

お金に余裕があれば育児に専念しても問題ありませんが、なかなか厳しいでしょう。

生活で困らないためにも育児と両立できるような仕事を探すことが大切です。

退職後の進路で悩む場合は無料ツール「ミイダス」で自己分析するのもおすすめです。

- 「市場価値診断」であなたの市場価値がわかる

- 「コンピテンシー診断」でストレス耐性や向いている仕事などがわかる

- 「バイアス診断ゲーム」で直感や思い込みなどによる意思決定の癖がわかる

- 能力に適した企業からスカウトをもらえる

- 面接が確約されたスカウトが届く

- しつこいメールや営業電話なしで利用できる

- 完全無料で使える

\無料で隠された自分の価値がわかる/

ポイント4.復職するつもりで育児休暇を取得する

育休後の退職は法律的に問題ありませんが、そもそも育児休暇は復帰を前提としなければ取得できません。

たとえば、育児休暇を取ったあとに退職することを決めているのであれば、育児休暇の取得も不可能です。

さらに、育児休業給付金に関しても復職することが前提条件となっています。

はじめから復職するつもりがない場合は、受給した分を返金しなければいけません。

このように育休後の退職は「もともと復帰する予定があったが、やむを得ない事情で困難になった」という条件を作り出す必要があります。

ポイント5.退職後の生活費が十分にあるか

退職後に次の職場がすぐに見つからない可能性もあるので、貯金があった方が良いです。

貯金があれば余裕を持って転職活動ができます。

理想を言えば、収入がない状態で3か月生活できるくらいの貯金があれば安心です。

\つらい現状から即解放/

育休後の退職を検討している人がみるべき手当金制度5つ

出産や育児で退職する場合は以下の制度を利用できます。

産休後・育休後に利用できる手当

- 出産手当金

- 出産一時金

- 育児休業給付金

- 失業手当

- 傷病手当金

自治体やハローワークなどで申請すると上記の手当金を受け取ることが可能です。

続いて5つの手当金制度を詳しく紹介します。

制度1.出産手当金

出産手当金とは、出産するために会社を休む際に利用できる制度です。

休暇中に会社から給料をもらえなかった場合に、休んだ期間を対象にした手当金を受け取れます。

1日あたりの受給額=支給前12か月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

【具体例】

月収が30万円だった場合

「30万円÷30日×2/3=6,667円」

出産手当金は出産日(出産予定日)以前42日から出産の翌日以降56日目まで受け取れます。

出産が予定日より早まったり遅れたりしても手当は受け取れるので安心してください。

制度2.出産一時金

出産一時金とは、子どもが生まれた際に申請すると1人あたり42万円を受け取れる制度です(産科医療補償制度に加入していない医療機関を利用した場合は40.8万円)。

妊娠85日以上で出産した場合

※早産や流産も支給対象

ちなみに退職日まで被保険者期間が連続して1年以上あれば、資格を喪失する6か月以内の出産に限って出産一時金を受け取れます。

制度3.育児休業給付金

育児休業給付金は育児休暇を取る際に、給料をもらっていない場合のみ利用できる制度です。

母親だけでなく父親も受け取れますが、支給期間が異なります。

- 母親:産後8週間以内が終了した翌日から子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで

- 父親:子供が出産された日から1歳の誕生日を迎える前日まで

母親と父親では受取期間が異なりますが、いずれにしろ1年近くの手当金を受けられます。

- 雇用保険に加入して保険料を支払っている

- 1歳未満の子供がいる

- 育休後に退職する予定がない

- 育休を開始した日から過去2年間に11日以上働いた月が12回以上ある

- 育休を取得しているときの就業日数が1カ月に10日以下

制度4.失業手当

育休後に退職しても失業手当は受け取れます。

- 就職する意思がある

- いつでも就職できる能力がある

- 離職日から2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上ある

失業手当の場合は「今すぐにでも働けること」が取得の条件です。

出産や育児を理由に退職した場合はすぐに働けないケースもあるため、一見すると受け取れないように思えます。

しかし、今すぐ就職できなくても「再就職する意思がある」という状態であれば問題ありません。

再就職の意思がある場合に失業手当を申請しておけば、最長3年間まで延長できます。

受給期間を延長すれば、将来的に質号手当を受け取れる可能性もあります。

制度5.傷病手当金

傷病手当金とは、病気やケガなどの理由で働けない期間に受け取れる手当金です。

出産や育児の場合は医師が労働困難と判断した場合に受け取れます。

- 年齢が20歳~54歳

- 社会保険に累計1年以上加入している

- 退職までに2週間以上3か月未満

- 現時点で転職先が決まっていない

ちなみに傷病手当金は育児休業給付金と同時に受け取ることもできます。

2つの手当金があれば生活も楽になるため申請すると良いでしょう。

社会保険給付金の取得は「社会保険給付金アシスト」を利用するのがおすすめ

「社会保険給付金アシスト」を利用すると、傷病手当金や失業保険の申請・受給手続きを徹底的にサポートしてもらえます。

最大28か月間で総額数十万円から数百万円のお金をもらえる可能性があるので、利用しないのはもったいないです。

また、「社会保険給付金アシスト」を利用する人は、無料で退職代行サービスも利用できます(期間限定の可能性あり)。

ついでに退職も済ませたいという人にはぴったりです。

【おすすめポイント】

- 最大28か月間にわたって、合計数十万円から数百万円を受け取れる可能性がある

- 利用者は無料で退職代行を利用できる

- 完全オンラインでサポートしてもらえる

- 受給できなければ全額返金保証してくれる

- 1,000人以上の利用者がいる

- 顧客満足度は98%

- 24時間365日体制で対応している

【利用条件】

- 社会保険に1年以上加入している(派遣やパートの方でも社会保険に1年以上加入していればOK)

- 退職日まで2週間以上ある

- 転職先が決まっていない

- 20歳以上

「退職後のお金が心配」

「退職後は働かずに体をゆっくりと休めたい」という方は、一度「社会保険給付金アシスト」に無料相談してみてはいかがでしょうか。

育休後の退職に関するよくある質問7選

育休後の退職に関するよくある質問を紹介します。

育休後に退職しても退職金はもらえるの?

育休後の退職で退職金をもらえるかどうかは会社によって異なります。

そもそも退職金は、育休と違って必ずしも用意する必要がありません。

退職金を与えるかどうかは会社次第で、退職金に関する情報は就業規則に書かれています。

育休明けの退職はいつ言うのが最適なの?

遅くとも退職から2週間前に言うのが理想です。

法律では最低でも退職の2週間前に言わなければいけないと記述されています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用:民法第627条

ただ、会社のことを考えるなら1か月~2か月前に言った方が親切です。

2週間前だと急すぎるので会社に迷惑をかけることになります。

ちなみに退職代行を利用すると即日退職できますが、法律に違反しているわけではありません。

労働基準法をみると以下の記述があります。

労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

引用:労働基準法第15条

-

-

退職を伝えるのが早すぎるとリスクだらけ!いつが最適なのか徹底解説!

育休中に退職するのはありなの?

育休中に退職するのは、金銭的にデメリットが大きいので基本的におすすめしません。

仮に育休中に退職してしまうと、退職後に育児休業手給付金を受け取れなくなります。

さらに、社会保険料の控除も受けられません。

\つらい現状から即解放/

育休明けの退職は迷惑にあたるの?

育休明けに退職すると少なからず迷惑をかけるのは間違いありません。

しかし、退職することと相手の迷惑は別問題です。

会社のために働き続けても、最終的に自分が倒れると意味がありません。

退職と迷惑は切り離して考えるようにしましょう。

育休明け1か月で退職するのってどうなの?

育休明けに復帰して1か月で退職しても法律的に問題ありません。

復帰直後に退職するのが申し訳ない場合は、復帰してから1か月かけて引継ぎするのも良いでしょう。

ただし、無理して1か月も働く必要はありません。

退職するなら育休直後でも問題ないので、自分の体を最優先するようにしましょう。

育休後に退職しても後悔しないの?

育休後の退職で後悔しないためにも、今後を考えることも大切です。

たとえば、退職後のキャリアが決まっていれば次の目標ができるため、後悔する可能性は低いと言えます。

逆に何も考えず退職すると「やっぱり残っておけばよかった」と思いがちです。

退職で後悔しないためにも以下のポイントをおさえましょう。

- 会社に育児のことを相談して配慮してもらう

- 退職する場合は今後のキャリアを考える

- 自分のスキルを見直す

- 今の仕事を辞めて後悔しないかあらためて考える

育休後に退職すると受け取った手当は返金しないといけないの?

育休後に復帰する予定がないのに育児休業給付金を受け取った場合は、返金しなければいけないケースがあります。

「育休後に復帰する予定だったけど不測の事態が起きた」という場合は返金不要です。

まとめ.育休後の退職はずるくない!つらいなら辞めるのもあり

育休後の退職がずるいのかどうか、迷惑をかけない円満退職の方法もあわせて紹介してきました。

本記事の要点

- 育休後の退職は法的にみても問題ない

- 退職の際は正当な退職理由を伝えればずるいと思われづらい

- 引継ぎや退職の早期伝達も実行しておけば円満退職につなげられる

- どうしても退職しづらい場合は退職代行に丸投げするのもあり

- 退職後のお金が心配なら「社会保険給付金アシスト」に無料相談してみよう

「育休後の退職がずるい」という人もいますが、法律的にみると問題ありません。

育児はやむを得ない事情が発生するものです。

そのうえ、仕事と育児のどちらを優先するのかは個人にゆだねられています。

「育休明けに復帰する予定だったけど厳しくなった」という場合は、遠慮せず退職しましょう。

育休後に円満退職したい場合は、退職を1か月~2か月前に伝えたり、仕事を引きずいたりすることが大切です。

会社に与える迷惑を最小限にすれば、ずるいと思われることなく晴れやかに退職できます。

\つらい現状から即解放/

現在や退職後のキャリアに悩む方へ

「退職後に何をすべきか迷っている」

「自分に合っている仕事がわからない」という人にはポジウィルがおすすめです。

ポジウィルでは自己分析や企業分析、自己認知を通してキャリアを作っていきます。

トレーニングを通して、自分が本当に望むキャリアを見いだせるのが魅力です。

- 自分が本当にやりたいことを探している

- 自己分析が上手にできない

- 今度こそは転職に失敗したくない

- 初めての就職でわからないことが多い

- 年収アップやキャリアアップを目指している

- キャリアのことを気軽に相談できるパートナーがほしい

- 仲間と一緒にがんばりたい

上記に当てはまる人は、無料カウンセリングを受けてみましょう。