・退職はどのタイミングで伝えると話が通りやすいの?

・退職をスムーズに伝えるコツも知りたい!

本記事ではこのような悩みを解決できます。

本記事の要点

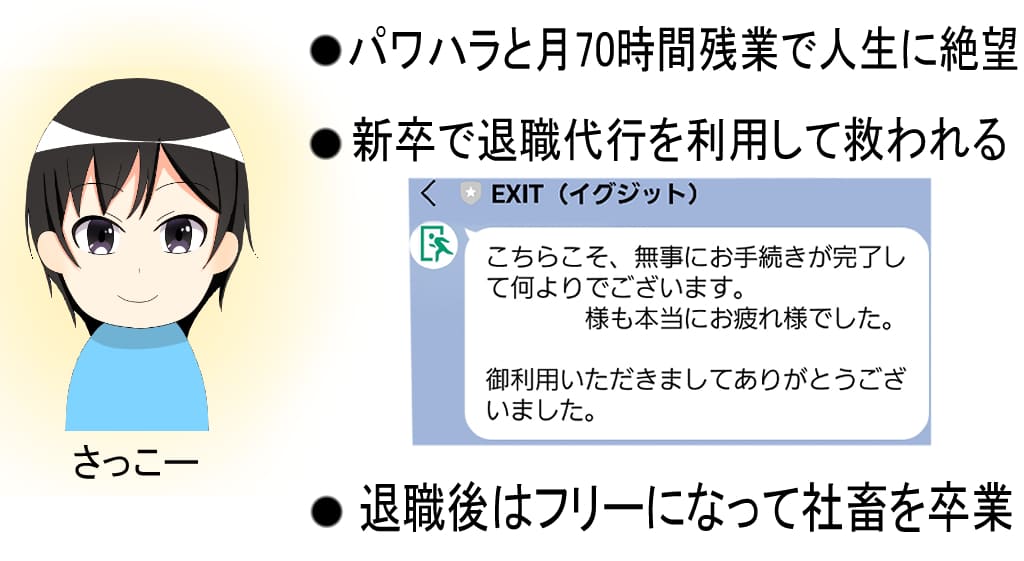

本記事の執筆者

さっこー(@sakko1878)

「退職の悩みを抱えたまま仕事したくないから朝一で伝えてしまいたい」と考える人もいるでしょう。

たしかに、朝一に「退職を伝える」という一大イベントが終わると、仕事に集中しやすいです。

しかし、退職を朝に伝えるのはデメリットが多いのでおすすめしません。

この記事では、退職を朝に伝える4つのデメリットやベストなタイミング3選を紹介します。

\退職後の生活費でお困りの方へ/

社会保険給付金アシストでは、社会保険給付金の申請サポートを実施しています。

条件によっても異なりますが、数十万円から数百万円の給付金を受け取れる可能性があります。

【おすすめポイント】

- 最大28か月間にわたって総額数十万円から数百万円の受給

- 利用者は無料で退職代行を利用可能

- 完全オンラインでサポート

- 受給できなければ全額返金

- 1,000人以上の利用者

- 顧客満足度98%

- 24時間365日対応

【利用条件】

- 年齢が20歳~54歳である

- 退職日が本日から14日~90日未満である

- 現時点で転職先が決まっていない

- 社会保険に1年以上加入している

-

-

社会保険給付金アシストは怪しい?口コミやメリット、デメリットを紹介!

退職を朝に伝えるデメリット4つ

退職を朝に伝えるのはデメリットが多すぎるので基本的におすすめしません。

退職を朝に伝えるデメリット

- 仕事で忙しいから話を聞いてもらえない

- 非常識な人だと怒られる

- 社内がギスギスする

- 仕事終わりに再度話し合いが必要となる

デメリット1.仕事で忙しいから話を聞いてもらえない

朝は多くの場合、出社前の準備や業務の開始前の段取りが必要です。

これからの予定が詰まっているため、上司としても急な退職報告に対応する余裕がありません。

話を聞いてもらえない場合、必要な手続きが遅れたり、同僚や上司との関係が悪化したりする可能性があります。

また、話が通らないと退職理由が不明確なままで残り、不信感や疑問を招くのもデメリットです。

デメリット2.非常識な人だと怒られる

朝一で急に退職を伝えることは、相手に失礼な行為として受け止められやすいです。

また、退職報告を受けた相手は、急に補充要員を探したり、業務の調整をしたりしなければいけません。

突然、余計な仕事が増えることによって、怒りや不快感を抱かせてしまいます。

デメリット3.社内がギスギスする

朝は社員が集まる時間帯です。

社員一人ひとりが業務のスタートに集中している中、退職を伝えることで雰囲気が険悪になることがあります。

特に、退職を伝えた人と、その後も残る人との間で軋轢が生じやすいです。

残る人たちは、自分が抜けたあとの業務調整や人材探しなどを考えなければいけません。

いきなり仕事量が増えるため、その怒りが退職者に対して向くリスクがあります。

社内の雰囲気がギスギスするとコミュニケーションが円滑に進まず、業務の効率も下がりかねません。

デメリット4.仕事終わりに再度話し合いが必要となる

朝に退職を伝えた場合、あまり時間をとれないことが多いです。

短い時間で話がまとまらないと、仕事が終わってから改めて話し合いが必要になります。

仕事終わりに最後話し合いが必要になると、朝に伝えた意味がありません。

「仕事終わりに何を言われるのだろう」「朝一で言ったことについて怒っていないかな」など、仕事中もネガティブな思考も出てきます。

\つらい現状から即解放/

どうしても朝に退職を伝える場合は事前アポが必須

なんとしても朝一に退職を伝えるなら事前にアポイントメントをとることが重要です。

アポを取ることで、相手のスケジュールに合わせて話ができます。

また、アポを取ることで相手も重要な話があることを把握でき、話を聞き入れやすいです。

- 相手のスケジュールを把握する

- メールや電話でアポを取る

- アポの目的を伝える

- 当日に退職を切り出す

まずは上司のスケジュールを確認しましょう。

朝に余裕がありそうなタイミングで、アポイントメントをとるとスムーズです。

相手が忙しい場合は、直接話しかけるよりもメールや電話でアポを取っても問題ありません。

\当日中の退職も可能/

退職を伝えるのにおすすめな時間帯3つ

退職は朝一ではなく以下のタイミングで伝えるのがおすすめです。

退職を伝えるのにおすすめな時間帯

- 業務終了後に伝える

- 昼休みに伝える

- 週末に伝える

タイミング1.業務終了後に伝える

退職は業務が終わってから伝えるのが一般的です。

業務終了後に退職を伝えることで、以下のようなメリットがあります。

- 相手が余裕を持って話を聞いてくれる

- 再度話し合いをする必要がない

- 上司と1対1で相談しやすい

業務終了後であれば基本的に余裕があるので、再度話し合いになることもありません。

ただし、業務終了後に退職を伝える場合でも、時間帯には気を配る必要があります。

たとえば、深夜や長時間残業が予想される日など、相手にとってストレスがたまる状況はNGです。

また、個人的な都合で業務が長引いてしまう場合は、相手に配慮して時間を選びましょう。

タイミング2.昼休みに伝える

退職は昼休みに伝えるのもありです。

- 相手が気持ちを切り替えやすい

- 午後の仕事に集中できる

- 伝えるタイミングを逃しづらい

昼休みは基本的にゆっくりしている時間帯です。

よほど仕事が忙しくない限り、上司もしっかりと話を聞いてくれます。

ただ、昼休みに働く上司もいるでしょう。

昼休みも忙しそうにしている場合は、業務終了後に伝えるのが無難です。

タイミング3.週末に伝える

余裕がある場合は、週末に退職を伝えるのもおすすめです。

- 時間的余裕がある

- 気持ちの整理ができる

- 翌週からスムーズに引継作業を実行できる

週末なら精神的に余裕が生まれやすいタイミングです。

たとえば、月曜日に伝えると翌日も仕事があるため、気持ちが落ち着きません。

しかし、週末なら翌日から休みです。

「退職を伝えてしまえば休みになる」という考えがあれば、精神的にいくらか楽でしょう。

\有給の交渉もしてくれる/

退職をスムーズに伝えるためにおさえるべきポイント8つ

退職をスムーズに終えるためには、タイミングだけでなく以下のポイントにも気を付けましょう。

退職をスムーズに伝えるためにおさえるべきポイント

- 退職日の1か月~3か月前に伝える

- 上司と1対1で話し合う

- 最初に謝罪の言葉を伝える

- はっきりと辞めたいことを伝える

- 会社の愚痴を退職理由にしない

- 転職先は伝えない

- 引き止めは確実に断る

- 可能であれば会社の繁忙期は避ける

ポイント1.退職日の1か月~3か月前に伝える

退職は1か月~3か月前に上司や人事担当者に退職の意向を伝えることが重要です。

- 企業にとってスムーズな人員調整ができる

- 退職業務の引継ぎがしやすくなる

- 組織への貢献度が高まる

実は法律上で見れば、退職日の2週間前に伝えれば問題ありません。

雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

しかし、2週間前だとバタバタするので嫌な顔をされがちです。

一方で退職日までに余裕があれば、自分が抜けたあとの調整がしやすくなります。

たとえば、1か月もあれば新しく人を雇ったり、業務を引き継いだりすることも十分に可能です。

-

-

退職を1ヶ月前に伝えて怒られた!非常識だと思われる理由や対処法を解説

ポイント2.可能であれば会社の繁忙期は避ける

繁忙期での退職は避けるのが無難です。

- ほかの社員に負担をかける

- 業務の引継ぎが難しい

- 話をまともに聴いてもらいづらい

- 引き止めをくらう確率が高い

繁忙期中に退職を伝えると、ほかの社員に負担をかけることになります。

さらに、退職者の業務を引き継ぐことが難しく、結果として残された社員のストレスや負担が増えやすいです。

必ずしも繁忙期を避ける必要はありませんが、円満退職をかなえたいなら避けましょう。

-

-

会社を辞めたいけど人手不足で難しい場合の円滑な対処法を紹介!

ポイント3.上司と1対1で話し合う

退職の話は上司と1対1で伝えるのがマナーです。

上司へ伝える前に同僚やほかの部署の人に先に伝えると、上司にとって迷惑になることがあります。

余計なトラブルを避けるためにも、退職に関する話は直属の上司へ伝えましょう。

ポイント4.最初に謝罪の言葉を伝える

退職を伝える際は、最初に謝罪の言葉を伝えましょう。

退職は自分自身の都合で会社を辞めることになります。

少なからず迷惑をかけるため、謝罪の言葉を伝えることで相手にも誠意が伝わりやすいです。

お忙しいところ、お時間いただきありがとうございます。

突然のことで大変申し訳ありませんが、退職したいと考えております。

以前から〇〇業界に興味があり、今挑戦しないと後悔するという思いに至りました。

今の仕事にもやりがいを感じていますが、将来のことを考えると退職したいと考えております。

大変身勝手ではありますが、〇月×日をもって退職させていただけませんか。

後任への引継ぎはしっかり果たします。

何卒、よろしくお願いいたします。

ポイント5.はっきりと辞めたいことを伝える

退職を伝えるためには、はっきりと辞めたいことを伝えることが重要です。

曖昧な言葉を使っていると「結局何がしたいのか」「そこまで退職に真剣ではないのかな」と受け取られます。

話がこじれないためにも、はっきりと辞意を伝えましょう。

- 結論から話す

- 退職理由を明確に伝える

- 経緯を伝える

- 理論的に落ち着いて話す

ポイント6.会社の愚痴を退職理由にしない

退職理由を伝える際に、会社の愚痴や不満を理由にすることは避けるべきです。

ネガティブな退職理由で伝えると、その会社で勤める人にとって気分が良いものではありません。

さらに「その理由なら改善できそう」と判断され、退職の話をなかったことにされる可能性もあります。

実際のところ、会社の悪いところが嫌になって退職したいという人も多いでしょう。

しかし、余計なトラブルを避けたいなら無難な理由をでっちあげるべきです。

- このままでは自分自身が成長できないため、転職を決めました。

- 新しい環境で自分自身を試してみたいと思い、転職を考えました。

- 家庭の事情が変わったため、今後は別の働き方を模索したいと考え、転職を決めました。

ポイント7.転職先は伝えない

仮に転職先に関して聞かれたとしても、上司や同僚に伝えるのは避けるべきです。

転職先を伝えることで、周りに不必要な心配や悪い印象を与えてしまいます。

もし、転職先を聞かれたら、ざっくりと伝えましょう。

たとえば「○○業界に転職する予定です」といえば、それ以上はつっこんできません。

\無料で隠された自分の価値がわかる/

ポイント8.引き止めは確実に断る

退職を伝えると上司や同僚から引き止められることがあります。

引き止めに応じると退職できません。

「もう少しだけ残ってくれないか」「君がいないと困る」といわれると受け入れがちですが、必ず断りましょう。

ありがとうございます。しかし、今回は辞めることに決めました。

今後もお世話になりたいので、引き続き良い関係を築いていければと思っています。

どうかご理解いただけますよう、よろしくお願いします。

\面倒なマナーすべて無視できる/

退職を伝えるのが辛い場合は退職代行に丸投げするのもあり

退職を伝えるのがわずらわしい場合は退職代行に頼るのもおすすめです。

退職代行なら自分の代わりに退職を伝えてくれます

- どのタイミングで伝えれば良いのかわからない...

- 何か怒られたら嫌だな...

- そもそも退職を受け入れてくれなかったらどうしよう!

- 退職日まで気まずい思いをしたくない!

- ぶっちゃけ、あいさつ回りや引き継ぎ業務もしたくない!

退職代行では退職関連の業務をすべて代行してくれます。

自分は退職代行業者へ連絡するだけです。

業者へ希望を伝えたあとは、業者からの連絡を待つだけで済みます。

そのうえ、退職代行なら即日退職することも可能です。

本来、退職は最短でも2週間かかりますが、退職代行は両者合意の下で即日退職へ持っていきます。

「退職日まで働くのは嫌だな」「限られた時間を無駄にしたくない」という人は、退職代行を使いましょう。

あわせて読みたい

最短即日で辞められる退職代行3選

※上下左右にスクロール可能

| 退職代行 | 辞めるんです

|

SARABA | 弁護士法人みやび

|

|---|---|---|---|

| 運営元 | 民間企業 (労働組合と提携) |

民間企業 (労働組合が交渉) |

弁護士 |

| 成功率 | 100% (契約社員は98%) |

ほぼ100% (ほぼ100%のカラクリとは) |

|

| 退職 成功者数 |

10,000件以上 | 15,000件以上 | 不明 |

| 即日退職 | ○ | ○ | ○ |

| 有給紹介 未払い金 の交渉 |

○ | ○ | ○* |

| 法的処置 | × | × | ○* |

| 返金保証 | ○ | ○ | × |

| 転職支援 | × | ○ | × |

| 営業時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |

| 料金 | 一律27,000円 | 一律24,000円 | 27,500円~ |

| 後払い | ○ | × | × |

| 公式HP | \後払いだから安心/ |

\有給消化率98%/ |

\弁護士対応だから心強い/ |

※みやびの交渉はプランによる

代行費用を後払いにしたいなら「辞めるんです」、料金の安さで選ぶなら「SARABA」がおすすめです。

パワハラを訴えたい場合や弁護士を味方に付けたい場合は「弁護士法人みやび」が向いています。

退職を伝えることに関するよくある質問8選

退職を伝えることに関するよくある質問を8つ紹介します。

退職を伝えるのは月曜日がおすすめなの?

月曜日に退職を伝えるのはイマイチです。

一般的に月曜日は、上司や同僚が1週間のスケジュールを立てるための重要な日とされています。

休日明けに退職を伝えると、1週間の予定を組み替えなければいけません。

スムーズな退職には会社へ迷惑をかけないことが理想です。

スケジュールの手間を考慮すれば、月曜日はあまり向いていません。

\曜日に関係なく退職できる/

年明けに退職を伝えるのはどうなの?

年明けに退職を伝えるのはありです。

年明けなら年度末に退職のタイミングを合わせることができます。

3月末に退職する予定があるならおすすめです。

3月末の退職はいつ言うのが理想なの?

3月末の退職に関しては、年明けから退職の1か月前に伝えましょう。

可能であれば年明け付近で伝えるのがおすすめです。

3月末は退職を考える人が増える傾向にあります。

自分以外にも辞めたい人がいるとなかなか言い出しづらいです。

-

-

有給をもらって辞める場合4月分は付与されるの?年度またぎの有給制度を解説!

退職を伝えるのが早すぎるとやばいの?

退職を伝えるのが早すぎると以下のデメリットがあります。

- 退職までが長くなって精神的につらい

- 異業種への転職を目指している場合は時間が無駄になる

- キャリアアップにつながらない時間を長く過ごすことになる

- 退職の話を忘れられるリスクもある

退職をあまり早く伝えてもメリットがありません。

退職は辞める日の1か月~3か月前に伝えるのがベストです。

-

-

退職を伝えるのが早すぎるとリスクだらけ!いつが最適なのか徹底解説!

退職を言うタイミングがないときはどうすれば良い?

退職を言うタイミングがなかなか見つからない場合は、以下の対処法を試しましょう。

- 別の上司へ相談する

- 上司のスケジュールをチェックする

- アポイントメントをとる

- メールや電話で退職を伝える

-

-

バイトを辞める際にラインを使うのは非常識?対面が怖い場合は仕方ない!

\上司と会話せず退職できる/

ドキドキ・緊張して退職を切り出す勇気が出ないときはどうすれば良い?

ドキドキして退職を伝えられない場合は以下のポイントをチェックしてください。

- 相手との時間をしっかり確保する

- 伝える前にシミュレーションする

- 緊張しても冷静に話を進める

- 気持ちを伝える

事前にシミュレーションして、上司との時間をしっかりと確保すれば話を進めやすいです。

退職を伝える順番は誰から?

退職を伝える順番は一般的に以下のとおりです。

- 直属の上司やマネージャー

- 人事担当者や部署の責任者

- 社長や役員

まずは直属の上司へ伝えましょう。

上司へ伝えると話が進むので、退職が決まったら個別で話を進めていくのがおすすめです。

退職を伝えるのはメールでも良いの?

退職はメールで伝えても法的に問題ありません。

しかし、退職を伝える場合は、直接会って話すのが一般的です。

対面で伝えないと失礼だと思われる可能性もあります。

メールで退職を伝える場合には、以下の点に注意しましょう。

- 相手の立場に立って、丁寧な文章で伝える

- 具体的な退職理由や退職日、引き継ぎについて伝える

- 直属の上司へメールを送る

メールだけだとすべて伝わらないため、後日しっかりと対面で話しておくと安心です。

\業者とやり取りするだけで退職/

まとめ.朝一は避けて昼休みや就業後に退職を伝えるのがベスト!

本記事の要点

- 退職を朝に伝えると話を聞いてもらえなかったり、社内の雰囲気が悪くなったりする

- トラブルなく退職を伝えるなら週末の就業後か昼休みがおすすめ

- 退職を伝える際はマナーをおさえておくと失敗しづらい

- 退職の手続きが面倒な場合は退職代行に頼るのもあり

退職は朝に伝えることもできますが、デメリットが多すぎるのでおすすめしません。

スムーズに話を聞いてもらうためにも、時間が空きやすい就業後か昼休みを活用しましょう。

また、退職を伝える際は事前にシミュレーションしておくと失敗しづらいです。

どの場所で、どのように伝えるのか考えておけば、焦ることなく退職を伝えることができます。

もし「どうしても退職を伝える勇気が出ない」「退職を伝えたあとのことを考えると居たたまれない」という場合は、退職代行を使いましょう。

退職代行なら即日退職でき、面倒な手続きはすべて業者が代行してくれます。

\今すぐ相談して即日退職を目指す/

現在や退職後のキャリアに悩む方へ

「退職後に何をすべきか迷っている」

「自分に合っている仕事がわからない」という人にはポジウィルがおすすめです。

ポジウィルでは自己分析や企業分析、自己認知を通してキャリアを作っていきます。

トレーニングを通して、自分が本当に望むキャリアを見いだせるのが魅力です。

- 自分が本当にやりたいことを探している

- 自己分析が上手にできない

- 今度こそは転職に失敗したくない

- 初めての就職でわからないことが多い

- 年収アップやキャリアアップを目指している

- キャリアのことを気軽に相談できるパートナーがほしい

- 仲間と一緒にがんばりたい

上記に当てはまる人は、無料カウンセリングを受けてみましょう。